习近平总书记强调:“要培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态”。为深入学习贯彻习近平总书记的重要论述,全面落实立德树人根本任务,切实加强新时代大学生心理健康教育工作,学校于近日组织开展2025级新生心理健康教育第一课,分两天、六场为全体新生进行心理健康入学教育。本次课程以“以德育心 向光而行”为主题,是学校扎实推进“启智润心”专项行动计划的重要举措,也是“五育向心”精品活动亮点工程的标志性活动,通过系统化、前置化的心理引导,帮助新生在入学初期建立积极心态、增强心理韧性,为今后学习生活打下坚实基础。

创新育人形式:打造沉浸式心理课堂

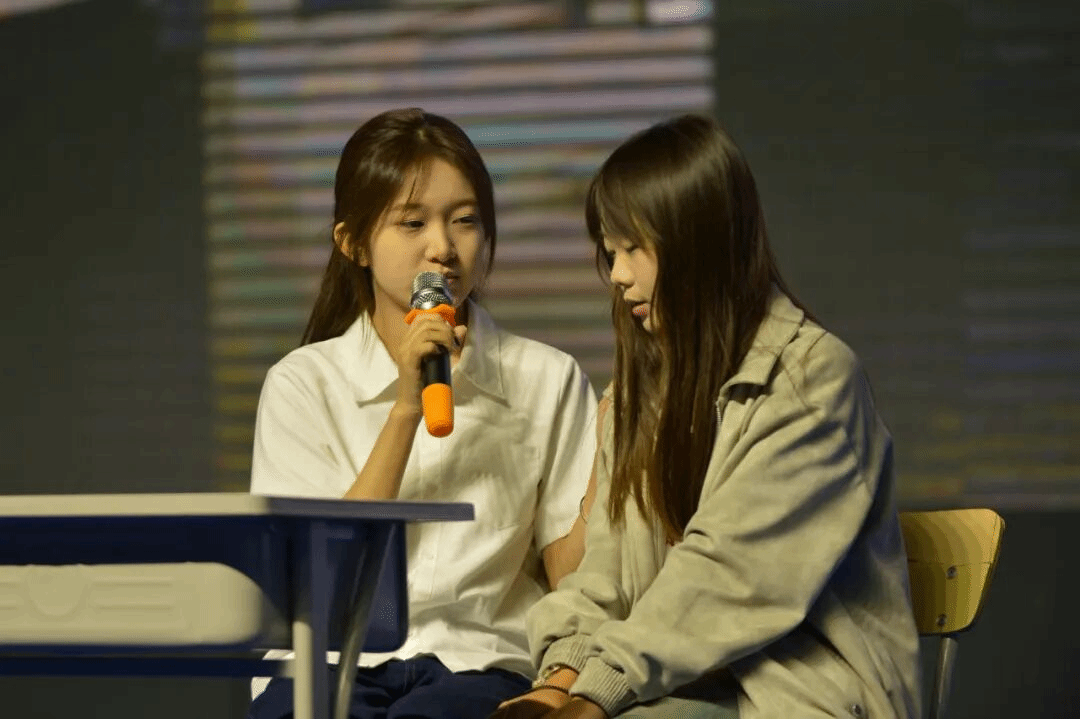

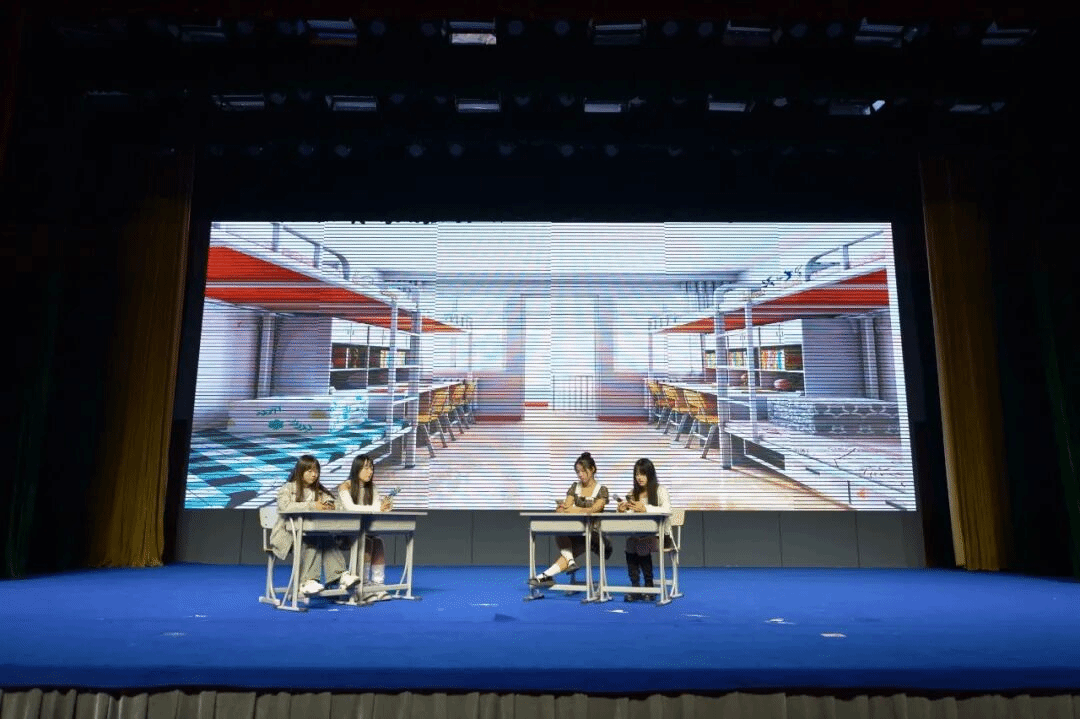

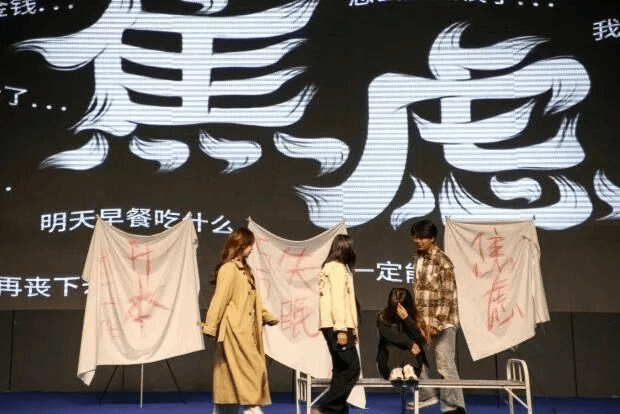

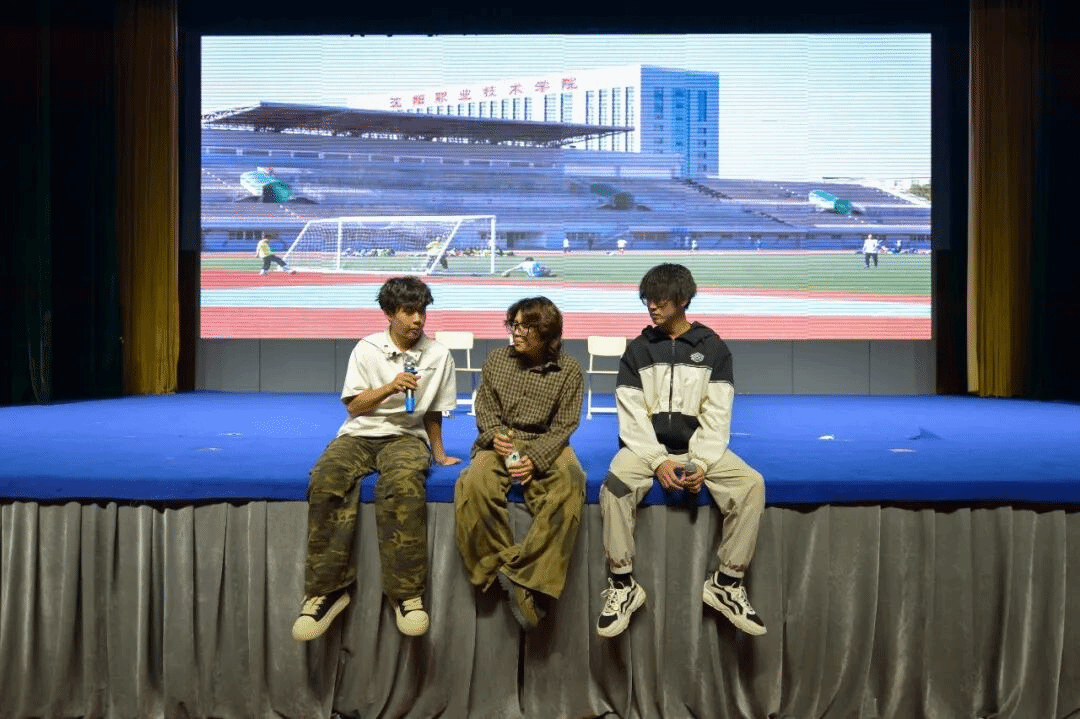

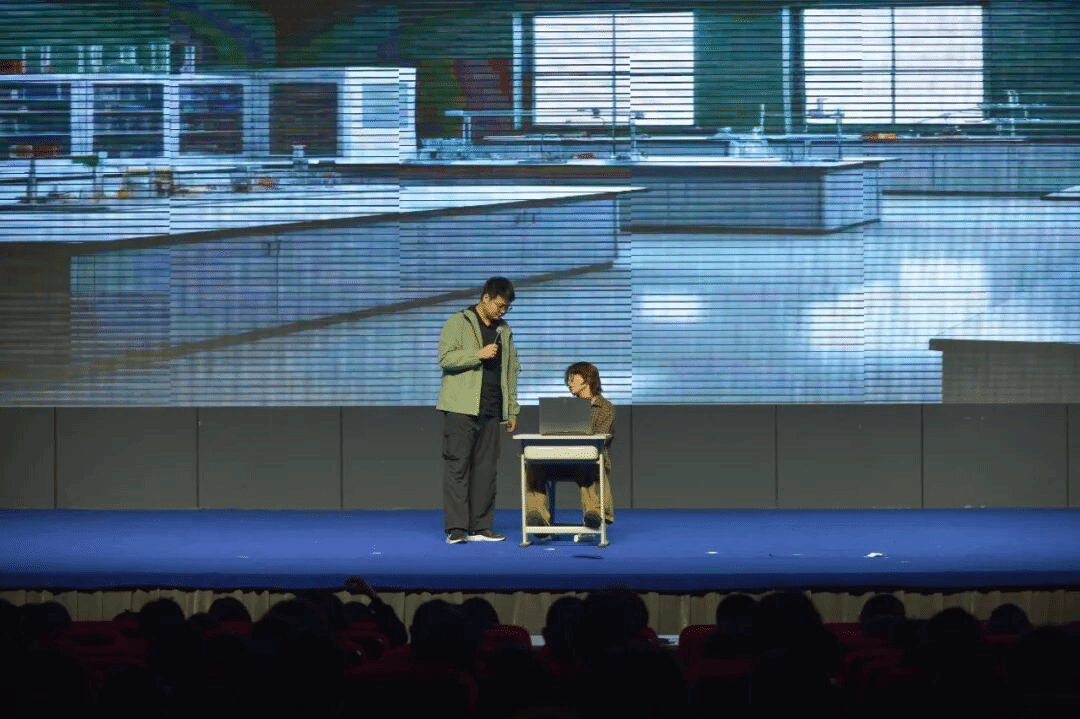

本次心理健康第一课突破传统讲授模式,创新采用“戏剧演绎+理论解读+互动体验”形式,将心理健康知识融入真实情境。由学生自编自导自演的优秀作品,生动呈现亲子关系、价值观偏差、情绪管理、恋爱困扰等大学生成长中的典型心理议题,实现了从“说教式”向“沉浸式”的教学转型,有效增强了学生的参与感与共鸣度。

形成育人闭环:创建朋辈互助教育模式

校园心理剧作为一种集艺术性、教育性与心理辅导功能于一体的创新载体,是高校心理健康教育工作的重要实践形式。本次活动中,学生在创作与表演过程中不仅深化了对心理问题的理解,也实现了自我觉察与成长。同时,通过设置有奖问答、现场互动、心理知识融入剧情等环节,打破传统课堂的单向输出模式,形成“演—观—思—悟—行”的完整教育闭环。这种“学生演、学生看、学生悟”的朋辈教育模式,极大提升了心理教育的亲和力与实效性,真正实现了“润物细无声”的育人效果。

深化协同育人:推动“心育”与“德育”融合

活动坚持落实立德树人根本任务,注重将心理健康教育与思想政治教育深度融合,推动“心育”与“德育”同向同行,通过将社会主义核心价值观有机融入心理课程全过程,构建“以德育心、以心促德”的协同育人机制,实现价值引领与心理成长的双向赋能。

在剧目设计上,每部心理剧均紧扣大学生成长中的关键心理议题,将抽象的价值理念转化为可感、可知、可悟的生动情境。

《永远的依靠》以家庭关系为切入点,真实再现亲子间因沟通不畅引发的误解与冲突,引导学生理解父母之爱的深沉与边界,感悟“双向沟通”“换位思考”在人际交往中的重要性,培育“理性平和”的心态。

《心贷陷阱》聚焦校园贷背后的心理动因,通过主人公从自卑攀比到迷失自我、再到觉醒自救的心路历程,深刻揭示消费主义对价值观的侵蚀,引导学生树立正确消费观,强化“自尊自信”的人格底色,筑牢心理防线。

《焦虑来信》直面当代大学生普遍存在的学业与社交压力,传递“情绪可管理、压力可调节”的积极信念,通过“改变认知”“合理宣泄”等方式,引导学生以“理性平和”的心态应对困扰,掌握情绪管理方法,增强心理韧性,提升自我调适能力。

《我的终点在你身边》聚焦恋爱关系中的安全感缺失、沟通障碍等问题,强调爱情不仅是情感的共鸣,更是责任的担当与能力的修炼,倡导男女双方在亲密关系中保持独立人格,学会表达、倾听与共情,践行“自尊自信、平等尊重”的恋爱观。

《幸福是“躺赢”还是“卷赢”?》从心理学视角深入探讨幸福的本质,打破“非卷即躺”的二元对立思维,引导新生在奋斗中感受意义,在放松中体会自在,学会在自我实现与自我接纳之间寻求平衡,培育“积极向上”的健康心态。

这一系列剧目不仅回应了学生在适应期面临的现实困惑,更将“自尊自信、理性平和、积极向上”的社会心态培育目标具象化、情境化、生活化,使德育不再是空洞说教,而是融入成长体验的温暖引导,真正实现心理育人与价值引领的深度融合。

此次心理健康第一课作为“启智润心”专项行动计划的重要组成部分,不仅帮助学生正确认识自我、调节情绪、缓解压力,更在潜移默化中提升其心理素养与道德情操。下一步,学校将持续推进心理健康教育教学改革,完善心理育人体系,打造具有职教特色、时代特征的心理健康教育品牌,为培养德智体美劳全面发展的高技能人才提供坚实的心理支撑。

本次心理健康第一课由学生处、基础教学部、团委、党委宣传部联合主办,工会、后勤处、国资处、智慧教育中心及电气工程学院、中德学院、建筑工程学院等单位通力协作、协同推进,充分彰显了“三全育心”的育人理念。

供稿|学生处 基础教学部

审校|孔芳

编辑|刘思旭 林美辰

责编|汪楚凡